Sowohl hier, aber mehr noch auf Instagram, erhalte ich immer wieder Fragen wie „Was machst Du eigentlich beruflich?“ oder auch „Kannst Du mal bisschen was zu Deinem Werdegang erzählen?“. Um auch mal wieder ein bisschen easy reading zwischen die sonst sehr informationslastigen Postings zu schieben, gibt es daher heute mal wieder einen persönlicheren Artikel.

Die Schule – erst kurz vor knapp die Kurve bekommen

Wie verrückt ist es eigentlich, dass uns die Schulzeit schon ziemlich prägt? Sie stellt Weichen und legt Grundlagen in einer Zeit, die ich persönlich zumindest kaum selbst aktiv beeinflusst habe. Stattdessen bin ich immer ein wenig unter dem Radar geflogen. War notentechnisch nie besonders gut, eher sogar schlecht. Von Lehrern hörte ich so Sachen wie „Ach, Du wirst ohnehin in Allem was Du tust nie besonders gut sein“…. übrigens während ich bereits auf dem Gymnasium war. Bis zur 10./11. Klasse nahm ich das als gegeben hin: Du bist nicht besonders smart, also probier’s erst gar nicht. Hinzu kam, dass ich auch im Klassenverbund nie wirklich verwurzelt war. Es war eher eine Außenseiterrolle, genau genommen war meine Gymnasialzeit bis dato nicht gerade einfach.

Als ich mal wieder am Tiefpunkt angekommen war, erzählte ich das erste Mal einem Freund davon. Völlig verwundert fragte er mich: „Weshalb tust Du Dir das an? Wechsle die Schule!“. Nie drüber nachgedacht, aber das war tatsächlich einer der Wendepunkte. Ohne lange zu überlegen, brachte ich das Thema bei meinen Eltern vor, die mich bei dieser Entscheidung sofort unterstützten. Und so waren die letzten 2 Jahre meiner Schulzeit endlich das, was ich lange nicht hatte: eine schöne Zeit mit Freunden und Spaß an (bestimmten^^) Schulfächern. Ich entdeckte, dass Chemie gar nicht so schwer war, wie alle mir weismachen wollten, es machte sogar Spaß! Und zum erstem Mal hatte ich auch ein vages Gefühl davon, was ich eventuell studieren könnte: Naturwissenschaften oder Medizin.

Abi und nun?!

Als ich 2002 mein Abitur machte, holte ich auf letzer Strecke zwar noch auf, doch der Notendurchschnitt sollte dennoch nicht für bestimmte zulassungsbeschränkte Fächer reichen – Medizin war damit erst mal raus. Die Option im Ausland zu studieren war keine Option, auch mich ins Studium zu klagen, wollte ich nicht. Ich musste also wohl oder übel mit den Wartesemestern Vorlieb nehmen.

Zunächst war ich für einige Wochen bei einem Praktikum in Kanada, zurück in Deutschland stand ich dann das erste Mal in einem echten Labor: 4 Wochen absolvierte ich ein Praktikum in der Nuklearmedizin und Radiopharmazie. Hier bekam ich einen Einblick in das Arbeiten im Labor, hielt das erste Mal eine Pipette und fand, der Laborkittel ist ein recht passables Kleidungsstück 😉

Schließlich rückte das Wintersemester näher und trotz Wartezeit, war Medizin auch weiterhin das Ziel. Zur Überbrückung begann ich eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Laborassistentin (MTAL) an der Tübinger Universitätsklinik. Bis heute bin ich so dankbar für diese Zeit. Die Art der Ausbildung und die Themen waren genau meins: Anatomie, Physiologie, Pathologie, Histologie, Hämatologie, Klinische Chemie, Mikrobiologie. Eigentlich nur Fächer, die mich wirklich interessierten. Wir drückten zwar weiterhin im klassischen Sinne die Schulbank, hatten aber auch viel praktische Einheiten: Ich stand im Labor, begleitete in der Pathologie Sektionen, arbeitete in der klinischen Diagnostik und war auch insgesamt 12 Wochen Pflegepraktikantin auf einer onkologischen Station.

Als nach 3 Jahren schließlich das Staatsexamen geschafft war, hatte ich viel gelernt, ein Prädikatsexamen in der Tasche und vor allem eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Ich möchte weiterhin im Labor arbeiten und den Forschungsfragen hinter der Medizin auf den Grund gehen. Zwar könnte ich dafür auch Medizin studieren, jedoch wären Fächer wie molekulare Medizin, Humanbiologie oder Biochemie ebenso zielführend. Die Wahl fiel auf Biochemie.

Studium: Biochemie in Tübingen

Biochemie wurde zu dieser Zeit an recht wenigen Universitäten angeboten. Zumeist mit Start zum Wintersemester. Da es aber gerade mal Anfang des Jahres 2006 war, beschloss ich das Sommersemester in Göttingen zu verbringen und schrieb mich für Chemie ein. Ich sammelte Scheine und Praktika, parallel lief die Bewerbung für Biochemie in Tübingen und Berlin.

Viele Wegen führen ins Studium

Was ich erst später realisierte, der numerus clausus war noch schärfer als für Medizin – Glückwunsch Sarah, was für ein Geniestreich! Über meine Abiturnote war ich also mal wieder raus aus dem Game. Trotzdem bewarb ich mich und erhielt schließlich doch an beiden Unis den Zuschlag. Letztlich ist es aufgrund der Reputation das weitaus weniger „sexiere“ Tübingen geworden. Den Studienplatz erhielt ich übrigens vor allem wegen meiner Erfahrungen der letzten Jahre: durch die Ausbildung, praktische Erfahrungen im Labor, meinen Auslandsaufenthalt, das Semester Chemie und meine Sprachkenntnisse (denn das Studium war in weiten Zügen auf Englisch). Es führen neben einer guten Abiturnote also viele Wege ins Studium.

Im Winter 2006 begann ich inzwischen 23 Jahre alt mein Studium. Wow – das war eine andere Welt. Um mich herum die klügsten Köpfe ihrer jeweiligen Abiturjahrgänge. Schon auf der ersten Veranstaltung wurden Abiturschnitte verglichen und abgefragt, welche Lehrbücher man denn in Vorbereitung auf die ersten Vorlesungen schon gelesen hatte. Na das konnte ja schön werden!

Das Biochemiestudium oder auch: survival of the fittest

Damals war Biochemie noch ein Diplomstudiengang mit vier Semestern Grundstudium, anschließend 6 Semestern Hauptstudium, ein Semester Diplomarbeit und 3 umfangreichen Diplomprüfungen. Ich will es nicht beschönigen: das Studium war hart. Ich lernte das erste Mal, was Lernen eigentlich ist (hätte ich das doch nur einmal in der Schule gemacht…).

Ein Glück hatte sich dann spätestens im Hauptstudium ein harter (aber herzlicher) Kern gebildet, den ich bis heute meine Freunde nennen darf <3 Ich weiß noch wie wir in Vorbereitung auf Seminare, Arbeitsblätter oder Prüfungen täglich Stunden in der Bibliothek verbrachten. Über Wochen! Wenn wir nicht in der Bibliothek waren, standen wir im Labor. Entweder bei den Lehrpraktika oder später im Hauptstudium bei den Praktika, die wir in verschiedenen Forschungseinrichtungen absolvierten. Zum Glück waren wir inzwischen eine eingeschworene Gruppe… man könnte es schon fast gesprächs- und feierttherapeutische Selbsthilfegruppe nennen, die sich irgendwo zwischen gegenseitigem Zureden, Antreiben und Wein-/Longdrinkverköstigungen bewegte.

Meine Semesterferien nutzte ich für Forschungspraktika (Dauer jeweils 8-12 Wochen), fürs Lernen oder für Jobs – easy & relaxed student life hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Dennoch machten mir vor allem die Forschungspraktika viel Spaß, auch wenn die Arbeitszeiten alles andere als ein 9-to-5 Job waren. Folgende Stationen durchlief ich dabei:

- Universitätsklinikum Tübingen, Innere Medizin

„Pathophysiologie des Insulinstoffwechsels“ - Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie Tübingen, Proteinevolution

„Proteinexpression und Strukturbiologie“ - Max-Planck-Institut für Biochemie Martinsried (München), Molekulare Zellbiologie

„Chromosomal Instability and Cancer“

Juhu, Scheinfrei! Oh wei, Diplomprüfungen

Nachdem ich scheinfrei war, war das Ende fast in Sicht: 3 Diplomprüfungen und Diplomarbeit, let’s do this! Für die Diplomprüfung in meinen Schwerpunktfächern Pathobiochemie und Pharmazeutische Chemie lernte ich jeweils etwa 6 Wochen – täglich richtete ich mich dazu von morgens bis abends häuslich in der Universitätsbibliothek ein. Die dritte Diplomprüfung im Fach Biochemie war dann ein Rundumschlag über das gesamte Studium. Anders als der Name es vermuten lässt, geht es nicht nur um klassische Biochemie, sondern im Grunde um alles, was man bis dato so gelernt hatte. Hier klemmte ich mich in Summe fast 3 Monate an den Stoff – ob das im Nachhinein betrachtet nötig war, keine Ahnung. Vielleicht hätte auch eine Woche gereicht… aber man weiß ja nie, was aus diesem riesigen Pool an Stoff letztlich abgefragt wird.

Diplomarbeit am Max-Planck-Institut in Martinsried

Als ich im Anschluss an die letzte Prüfung dann für die Diplomarbeit nach München zog, war ich mehr als bereit für einen Tapetenwechsel. Ich kehrte erneut zurück nach München ans Max-Planck-Institut. Aus der Zeit ist mir eine Mittagspause noch fest in Erinnerung. Gemeinsam mit den Kollegen lagen wir nach dem Mittagessen bei strahlendem Sonnenschein auf dem Rasen und mich überkam eine unglaubliche Zufriedenheit. After all war das Studium herausfordernd, aber sehr befriedigend gewesen. Es hat die Grundlage dafür gelegt, dass ich selbstständig wissenschaftlich arbeiten und eine Forschungsfragestellung bearbeiten konnte. In diesem Moment fühlte es sich so greifbar an!

Hinzu kam, dass ich einfach unglaublich Spaß an der Diplomarbeit hatte, es drehte sich um das Thema „Adaptation to aneuploidy in human cells“. Wem das jetzt nichts sagt, hier eine kleine Erklärung: Kern der Arbeit war es zu verstehen, wie eine Veränderung des Chromosomensatzes einer Zelle (ein Phänomen, das man bei Krebszellen häufig beobachtet) zu bestimmten Anpassungen hinsichtlich Stoffwechsel und Überleben von Organismen beiträgt. Klassische Grundlagenforschung, die sich Jahre später eventuell auch in angewandte Forschung übertragen ließe. Denn versteht man diese Anpassungen, bietet dies Einblicke in molekulare Prozesse bei Krebs und schließlich eventuell die Möglichkeit in das Krankheitsgeschehen einzugreifen.

Long story short: Für die Diplomarbeit arbeitete ich ca. 5 Monate experimentell, um anschließend in etwa 4 Wochen meine Forschungsergebnisse zu Papier zu bringen. Dann ging es gefühlt sehr schnell: ich exmatrikulierte mich Ende Januar 2012 und war „plötzlich“ Biochemikerin.

Promotion in der Grundlagenforschung

Als Naturwissenschaftler ist es im Grunde Teil der Ausbildung zu promovieren. Ein Glück (?!), denn es war tatsächlich so, dass ich gefühlt immer noch nicht „genug“ wusste. Dennoch sah mein Doktorvater Prof. Peter Becker, seines Zeichens Leibniz-Preisträger, wohl genug Potenzial, um mich in seine Arbeitsgruppe aufzunehmen.

Das Labor ist innerhalb der LMU München im Bereich der Molekularbiologie aufgehängt und beackert wie mein vorheriges Labor auch, Fragen der Grundlagenforschung. Diesmal jedoch im Bereich Epigenetik und Chromatindynamik. Nur die wenigsten können sich darunter konkret etwas vorstellen und selbst meine Studienkollegen werden wohl aussteigen, sobald man tiefer in die Materie einsteigt. Dies ist im Grunde ein sehr schönes Sinnbild für die Bubble, in der man sich während einer Doktorarbeit bzw. der Grundlagenforschung im Allgemeinen teilweise bewegt. So wirklich nachvollziehen, was man da macht, können es eigentlich die wenigsten Menschen auf diesem Planeten und dennoch ist es für die jeweilige Arbeitsgruppe quasi der Nabel der (wissenschaftlichen) Welt.

Das Thema meiner Doktorarbeit

Um zu beschreiben, was genau das Thema meiner Arbeit war, kann man sich entweder dieses Paper durchlesen oder man fasst es so zusammen: ich habe untersucht, welche Mutation eines bestimmten Proteins gezielt Männchen tötet. Klingt rabiat, folgt aber einer wichtigen Fragestellung. Und zwar der Frage danach, wie die Dosis bestimmter Gene erkannt und reguliert wird.

So ist es nämlich so, dass Männchen und Weibchen bekanntermaßen einen recht ähnlichen Chromosomensatz haben, nur bei den Sexualchromosomen gibt es einen Unterschied. Während Weibchen zwei X-Chromosomen haben, ist es bei Männchen ein X und ein Y Chromosom. Damit das genetisch betrachtet nicht zu einer Dysbalance zwischen den Geschlechtern führt, haben verschiedene Organismen verschiedene Mechanismen entwickelt, um dieses vermeintliche Ungleichgewicht zwischen XX und XY ins Lot zu bringen. Dies nennt man Dosiskompensation. Ein exakt getakteter Mechanismus, der überaus empfindlich darauf regiert, wenn man daran herumschraubt. Im Falle männlicher Fliegen bedeutet es nämlich, dass diese nicht lebensfähig sind.

Und spätestens hier kommt vom geneigten Zuhörer dann meist die Frage: „ja und wofür ist das gut, ausgerechnet das zu verstehen?!“. Zunächst einmal stellt man sich in der Grundlagenforschung diese Frage meist nicht. Das Ziel ist Verständnis aufzubauen und Wissen zu sammeln. Wenn Forschung „zu etwas gut sein soll“ im Sinne eines konkreten Anwendungsfalles, wie etwa ein Medikament o.ä., spricht man von angewandter Forschung. Daher stellt man die Frage nach der vermeintlichen Anwendbarkeit in der Grundlagenforschung nicht oder zumindest nur sehr bedingt.

Würde man es aber dennoch versuchen, so wäre die Antwort auf den Sinn der Erforschung der Dosiskompensation wohl folgender: Versteht man, wie Gene reguliert werden, versteht man auch wie sie dereguliert werden. Wenn man nun berücksichtigt, dass genau diese Deregulation bei (Krebs-)Erkrankungen oft Ursache bzw. Problem ist, könnte man den Bogen weiterspannen und formulieren: Wer die Dosiskompensation versteht, versteht wie man Gene an- und ausschaltet und somit wie man das Krankheitsgeschehen beeinflusst.

Aber das ist wirklich eine sehr verkürzte, abstrakte und für jeden Wissenschaftler vermutlich viel zu kurz gefasste Zusammenfassung. Um ehrlich zu sein, war nie der konkrete Anwendungsfall die Motivation meiner Forschung. Stattdessen war und ist die Motivation (der allermeisten Wissenschaftler) zu beobachten, neues Wissen zu generieren, Antworten zu finden, um dann wieder neue Fragen zu formulieren. It never stops…

Wie sah mein Alltag im Labor aus?

Zunächst einmal ist es so, dass man grundsätzlich wenig feste Arbeitszeiten hat, niemand sagt Dir, wann Du kommen sollst oder gehen kannst. Bis auf wenige Regeltermine ist man in der Zeitgestaltung sehr frei. Das ist im Grunde Segen und Fluch zugleich. Zum einem ist man sehr flexibel, zum anderen ist man sehr flexibel 😉 Will meinem: Meist kommt man früh, bleibt lange und arbeitet auch am Wochenende. Jedoch habe ich das nie wirklich hinterfragt, so ging und geht es wohl den meisten Doktoranden in den gängigen Naturwissenschaften.

Neben dem praktischen Laborbetrieb verbringt man seine Zeit hauptsächlich mit dem Lesen der aktuellen Literatur, Analysen der generierten Daten oder mit Vorbereitungen auf Präsentationen. Ab und zu fährt man auf wissenschaftliche Konferenzen, wo man in der Regel einen Vortrag hält oder ein wissenschaftliches Poster präsentiert. Zudem ist man als Doktorand meist Teil einer „Grad-School“, in deren Rahmen man Seminare, Vorträge und andere Veranstaltungen besucht. So füllt sich der Kalender dann auch recht schnell und man ist immer beschäftigt.

Die Meilensteine der Doktorarbeit

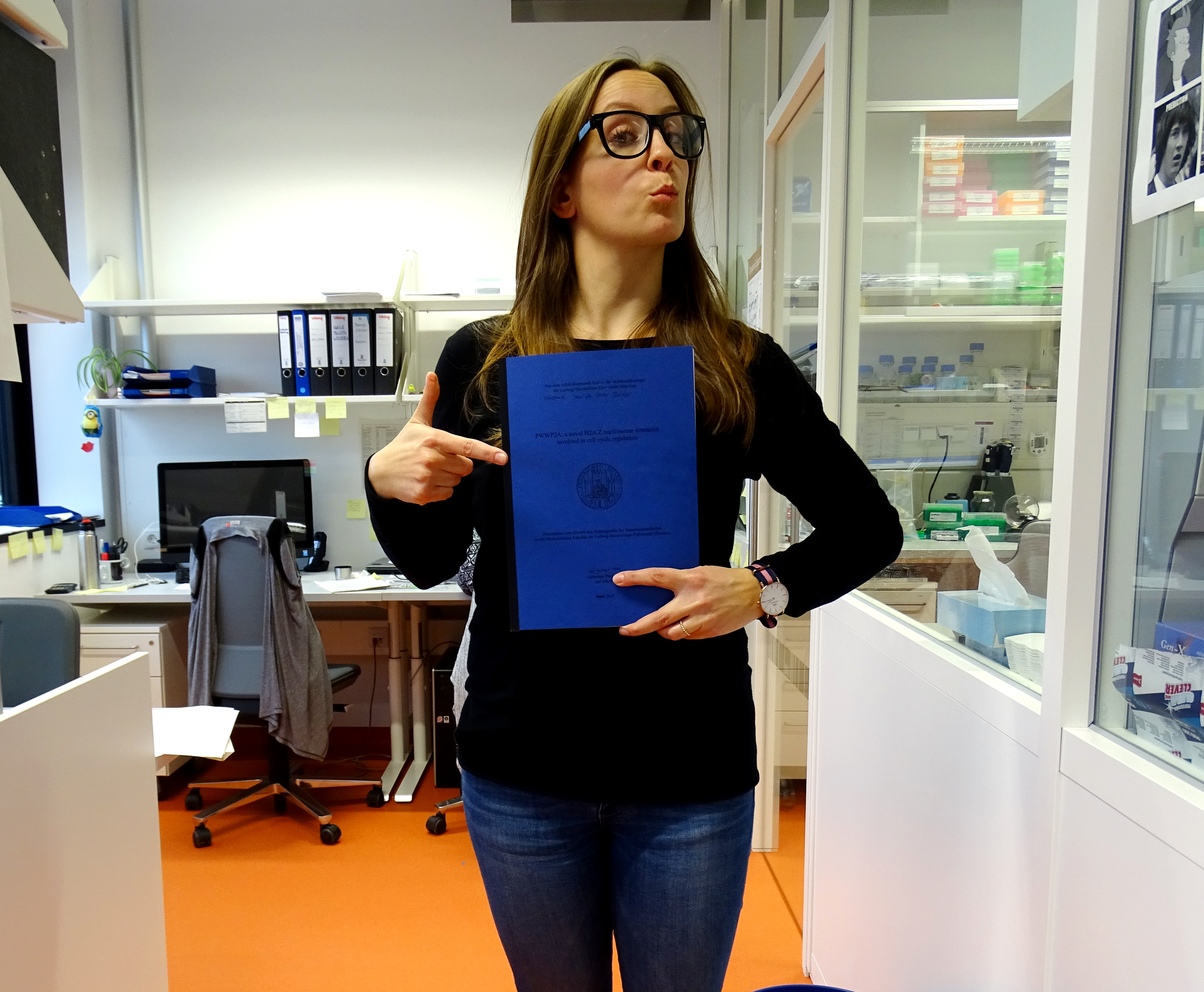

Ziel einer jeden Promotion ist (zumindest in unserer Arbeitsgruppe) weniger die Doktorarbeit an sich, sondern vielmehr die Veröffentlichung der eigenen Arbeit in einem wissenschaftlichen Fachmagazin. Das klingt erst mal nach nicht viel Arbeit, ist aber ein ziemliches Projekt. Meist vergehen für Doktoranden vom Zeitpunkt der ersten Projektskizze bis zur Veröffentlichung des Artikels 1-2 Jahre, Post Docs sind meist etwas schneller, da erfahrener. Auch bei mir war es so, dass nach ca. 3 Jahren an meiner Arbeit, das erste Mal über das Konzept der Veröffentlichung gesprochen wurde. Anschließend versucht man so gut es geht dieses Konzept und die darin formulierte Hypothese durch entsprechende Ergebnisse zu belegen. Parallel dazu habe ich gegen Ende meines vierten Jahres auch mit dem Schreiben meiner Dissertation begonnen. Recht zeitgleich habe ich die erste Version meines Papers sowie meine Doktorarbeit eingereicht.

Bei beiden Textstücken erhält man übrigens erst nach einer ganzen Weile Feedback. Das eine schließt man schließlich mit der Doktorprüfung ab, während das Paper ein sogenanntes Peer-Review durchläuft, in dem weitere Wissenschaftler die Arbeit und deren Relevanz prüfen. Wenn alles gut geht und das Paper nicht abgelehnt wird, werden zumeist noch ein paar Nachfragen gestellt, kleinere Versuche nachgereicht und schließlich wird die Arbeit veröffentlicht. Während der Doktorarbeit habe ich so ein Paper als Erstautorin publiziert, bei ein paar weiteren bin ich als Zweitautorin involviert, weil ich etwa an anderen Forschungsprojekten mitgearbeitet oder experimentelle Methoden entwickelt habe.

Dr. rer. nat. und dann?

Im Februar 2017 legte ich meine Doktorprüfung ab und blieb anschließend noch 3 Monate als Post Doc am Institut. Auch wenn ich Angebote für wissenschaftliche Forschungsstellen hatte, war mir zu diesem Zeitpunkt bereits seit Längerem klar, dass ich keine akademische Laufbahn anstreben werde. Dies liegt und lag in erster Linie an der (deutschen) Forschungslandschaft und den dort herrschenden Bedingungen. Wäre die Lage anders, hätte ich es mir durchaus vorstellen können zu bleiben. Denn mir gefielen vor allem die Flexibilität, die Eigenverantwortung sowie die herausfordernden und abwechslungsreichen Aufgaben immer sehr – auch wenn es manchmal anstrengend war, denke ich bis heute gerne an die Zeit meiner Doktorarbeit zurück.

Während der Promotion hatte ich bereits begonnen diesen Blog zu schreiben (das war übrigens der erste Beitrag). Wirklich erzählt hatte ich zu Beginn eigentlich kaum jemandem. Vor allem meinen Kollegen im Institut gegenüber war es mir sogar eher unangenehm. Ich hatte tatsächlich Angst vor Statements wie: „Du könntest Wissenschaftlerin sein, weshalb beschäftigst Du Dich mit etwas so banalem wie einem Blog?!“.

Im Nachhinein betrachtet war diese Denkweise wohl totaler Quatsch, denn der Blog und das Schreiben haben mir beruflich Wege eröffnet, von denen ich nicht dachte, dass ich sie überhaupt gehen könnte. Erst über den Blog lernte ich, dass Wissenschaftskommunikation für mich die perfekte Möglichkeit sein würde, im Berufsleben weiterhin Naturwissenschaften und Medizin zu vereinen, obwohl ich nicht mehr im klassischen Sinne Wissenschaftlerin wäre.

Bye bye academia, hallo freie Wirtschaft

Den Einstieg in die freie Wirtschaft nahm ich über eine Agentur, die sich mit wissenschaftlicher Kommunikation für Ärzte und Pharma befasst. Nach knapp über 2 Jahren beschloss ich, noch ein wenig tiefer in die wissenschaftliche Kommunikation zu gehen und wechselte zu einer führenden Plattform für wissenschaftliche Arztkommunikation. Vier Tage die Woche arbeite ich als Medical Writer/Medical Advisor/Redakteurin/you name it und betreue verschiedene medizinische Indikationen im Bereich Onkologie.

Parallel hat sich in den letzten beiden Jahren die Möglichkeit ergeben, aus dem Blog eine Selbstständigkeit aufzubauen, für die ich inzwischen auch einen Tag unter der Woche vollzeit arbeiten kann, der Rest findet am Wochenende statt. Hier bin ich als Consultant für verschiedene Firmen im Bereich Ernährung, Sport und Hautpflege tätig, führe weiterhin den Blog, schreibe für weitere (Online-)Formate und habe zudem mit Skincare Coach in den letzten 2 Jahren eine Plattform für individuelle und personalisierte Hautpflege-Beratungen aufgebaut.

Vor allem das Projekt Skincare Coach ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und auch weiterhin baue ich das Projekt gemeinsam mit meinem Partner in Crime auf. Ziel von Skincare Coach ist es, all denjenigen, die bisher mit Hautpflege nicht viel am Hut hatten, sich selber im Dschungel des Überangebots nicht zurecht finden oder einfach nur auf der Suche nach der passenden Hautpflege sind, eine Plattform für wirksame Hautpflege zu bieten. Die Idee ist daraus entstanden, dass mich über den Blog und Instagram immer mehr Anfragen zu genau diesem Thema erreichten, die ich aber gar nicht mehr bewältigen konnte. Auch mein Tag hat nur 24h 😉

To be continued…

Dinge, die ich nicht kann: mich kurz fassen – ganz offensichtlich. Dennoch hoffe ich, dass ich mit diesem Beitrag die häufigsten Fragen beantwortet habe, die in den letzten Monaten rund um die Themen Studium, Werdegang und Job an mich gerichtet wurden. Sollte es dennoch weitere Fragen geben, nutzt einfach das Kommentarfeld!

personal | becoming eattraincare

Oh wow, es ist echt super interessant, mal eine Art Lebenslauf von dir zu lesen. Ein paar Dinge konnte ich mir bereits zusammenreimen, aber natürlich lange nicht alles. Spätestens bei „Meist kommt man früh, bleibt lange und arbeitet auch am Wochenende.“ musste ich lachen – ich habe in Anorganischer Chemie in der Grundlagenforschung promoviert und finde mich in deinem Text sehr gut wieder. Und genau wie du habe ich mich letztlich aus ähnlichen Gründen auch für einen weiteren beruflichen Weg in der freien Wirtschaft entschieden. Und bis heute nicht bereut. Wenn ich heute nochmal ein Studium beginnen würde, würde es vermutlich irgendwie Richtung Kosmetikwissenschaften gehen. Denn für Skincare Themen hatte ich während meiner Studienzeit (und da rechne ich die Promotionzeit jetzt mal dazu) deutlich mehr Zeit und Muße.

Viele Grüße, Verena

Hallo liebe Verena,

oh, da sitzen bzw. saßen wir ja im gleichen Boot^^

Hätte ic früher gewusst, dass es Studienfächer wie den von Dir erwähnten gibt, hätte ich wohl auch hier ein bisschen genauer hingeschaut. Vieles würde man mit dem heutigen Wissen um die eigenen Stärken und Interessen bestimmt anders angehen. Aber dennoch glaube ich, dass der Weg, so wie ich ihn gegangen bin bzw. so wie man ihn eben für sich geht, wichtig und lehrreich ist. Denn nur wenn man diese Wege geht, wird man auch diese Learnings erzielen 🙂 Huch, klingt irgendwie esoterisch, sollte es aber gar nicht 😀 Glaube, Du verstehst, was ich meine.

Lieben Dank für Deinen Kommentar und den Einblick in Deine Geschichte! Sehr, sehr spannend!!

Viele liebe Grüße,

Sarah

Schöner und sehr detaillierter Beitrag! Als promovierte organische Chemikerin ist mir der von dir beschriebene Laboralltag nicht ganz so fremd 😉 Ich bin immer noch in der Forschung tätig, aber nach einem Post-doc im Ausland jetzt nicht mehr „klassisch“, da ich mittlerweile als Staff Scientist für eine Proteomics Facility an einem MPI arbeite. Leider keine unbefristete Stelle, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt die Stelle zu befristen. Obwohl die Arbeit echt Spaß macht und ich die mir gegebenen Freiheiten sehr genieße, geht der Weg wohl auch weiter in die Wirtschaft. Ich finde es immer interessant, wohin es die Leute so verschlägt. Obwohl ich meine Studienwahl nie bereut habe. würde ich heute wahrscheinlich eher Biochemie oder etwas Spezialisierteres studieren.

Hallo liebe Sara,

oh wow, wie schön – ich bin immer wieder begeistert, dass sich hier unter den Lesern doch auch einige mit einem ähnlichen Werdegang befinden <3 Vielen Dank für den EInblick in Deine Tätigkeit, sehr spannend zu lesen, was Du berichtest - ich kann es Dir so nachempfinden!

Weißt Du schon, wie lange Du noch am MPI bleiben wirst bzw. hast Du schon konkrete Wechselpläne?

Liebe Grüße,

Sarah

Sehr schöner Beitrag mein Schatz. Ich bin sooooo stolz auf Dich. Eine prima Leistung, Viel Freude und Erfolg auf allen weiteren Stationen. VTM

Das war alles eine Teamleistung, die nicht ohne Dich und Deinen Rückhalt möglich gewesen wäre <3

VTS